習志野市秋津のケアセンター習志野は介護保険施設・・・、

そのお隣の少し奥まったところには、ユイマール習志野は介護福祉施設・・・、

今日は土曜日、診療は午前中で終わりです。雨が降っていましたが、今日も患者さんがおおぜい見えました。診療を終えるとすぐにマッハでクリニックを飛び出し、ユイマールで行われる連携会に出席しました。

高齢者支援課の西川さんが会の流れを説明し・・・、

八千代市から三浦伸義先生にいらして、講演をお聴きしました。先生は認知症疾患医療センターの責任者として、八千代市や習志野市における認知症の中核として働いています。

土曜の午後のくつろぎの時にも関わらず、60名という大勢の方々が参加してくれました。

医師、歯科医師、薬剤師、介護福祉士、保健師、訪問看護師、栄養士など大勢の職種の方が参加しました。

これからの10年は爆発的に高齢者の増加が予想されています。病院は満床でとても入院できない、特に認知症があればなおさらのこと入院できません。そんな事で良いのと問うのが、今日の会の主旨。

認知症の方への対応は様々な点で問題点があります。それは決して一様ではなく、単純なモノサシでは測れません。

先生のお話に皆釘着け、習志野市にとってとても大きな勉強会の一日。

こちらの方も皆真剣なまなざし。

閉会にあたり谷津で内科小児科の蒔田隆先生が、『すでにその兆しが見え始めた、医師会長が認知症が進み施設に入所するまで、まだまだ本会を開催し、皆さまで勉強を続けます。』と熱弁をふるいました。

さて、これはイムゲンではありません。エイムゲンというA型肝炎の予防注射です。A型肝炎は牡蠣などの貝類からもうつるウイルス性肝炎の予防です。 ps、医師会では多くの職業の方と垣根を越えて手を結び、これから1.000万人以上と言われている認知症の予防と治療を学んでいます。

2015年11月14日土曜日

2015年11月13日金曜日

胃がん検診とABC分類の講演会に出席しました

今日も夕方の診療を終えると一目散、岡山県倉敷市の川崎医科大学より井上先生にいらして頂き、講演会を開催しました。

先生は15年近く島根県松江市の病院にお勤めになった時、それは頑張って胃カメラの検査をし続けました。そしてその頃提唱されていた、胃がんのリスク分類の研究をして、A群はピロリのいない、萎縮のない胃で胃がん発生が少ない、B群は少し、C群になると胃がん発症がとても多くなるのです。

胃全体に分布しているペプシノーゲンⅡ蛋白は胃が着かれてきた萎縮でも、それほど減ってきませんが、胃の中心部より上の方にある胃底腺から分泌されるペプシノーゲンⅠ蛋白はどんどん減ってきます。

そしてピロリ菌がいて、ペプシノーゲンが減ってくる老化現象の強い胃には、胃がんが多く発生することを突き止めました。

会場には習志野市内の病院、また開業の先生方が多数参加され・・・、

津田沼駅近くのモリシアでリウマチ科整形外科医の三束先生から、どこからピロリ菌はうつってしまうのですかとの質問。

奏の杜で消化器内科診療の尾高先生は内視鏡専門医の立場から多くの質問・・・、その右には済生会習志野病院研修医2年目の飯田先生、昼はかすみクリニックで診療手伝い、夜は研究会出席、とても勉強熱心な先生です。

多くの質問に、井上先生は一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

市川市から駆け付けた大原先生は、胃がんになるリスクが少ないとされるA群からはがんが数多く出てはいけないので、リスクなしに入る取り決めをもっと議論するべきと、パイオニアとしての意見を述べてくれました。

今日の質問①、さて青空に映えるこの紫色の花、竹の節のような幹の先端に、このように次から次へと花を咲かせます。この花の名前は何でしょうか?

2015年11月12日木曜日

今日は産業医巡視、そして夜は済生会習志野病院へ出かけました

今日は月1回の産業医としての職場巡視の日です。海には船が浮かび・・・、

船橋市の三番瀬が姿を現していました。

工場の入り口には安全第一のカレンダー・・・、今日で〇日安全が続いています、の表示を楽しみにして来ました。すると、ギョギョ、5日しかたっていません。

向こうから雪だるまさんの行進・・・、

足元には菓子クズが散らばっていたので、産業医としてチェックと指導をしました。

さて、お昼はいつもの秋のキノコカレー、ちょっぴり辛い豚肉のスープ中華風、パブリカ入りサラダ、バナナのケーキに今日はおまけの白玉入りお汁粉という高カロリー食になりました。

子どもくらいの年の鈴木君のお昼はラーメンに焼売、おにぎりに豚骨カップめんにケーキのデザート・・・、こちらも少し糖質摂りすぎのカロリーオーバーでした。

午後からの巡視活動は血糖値が上がりすぎて眠たくなって目が開きにくくなっています。

今日の夕方は少し冷えてきて気持ちの良いたそがれでした。

済生会習志野病院循環器勉強会では敬愛する山森院長の挨拶から始まり・・・、

病院でのカルテ、検査と画像を私たち開業医のクリニックでも見ることが出来るネットワークを開発してくれました。

最初は神経内科の牧野先生・・・、

極端な高血圧症から視力障害を起こしたケースを報告。

循環器内科の藤内先生は突然歩けなくなった高齢患者さんの報告。

足の血管に心臓からとんだ血液がつまってしまいました。そこを丁寧にカテーテルを入れて金属でできた網状のステントを挿入手術。すると魔法のように患者さんは歩けるようになって、とても喜んで退院。

循環器内科の竹田先生は長い距離を心筋梗塞を起こしてからも走り続けた方の報告。

血液検査で心臓の筋肉が壊れているのが分る検査、トロポニンの解説をしてくれました。

最後は循環器内科の横山先生、

タコツボ型心筋症といって、心臓の先端部分が動かなくなる奇病の報告、まるで蛸壺に入ったタコの様に、壺は動きませんが、タコの身体に当たる心房寄りの心筋は良く動いていました。習志野市医師会ではこの様に、病院との医療連携に力を入れて、原因不明の病気や重い病気にはいつでも連絡して病院で専門医による治療を受けられるようにしております。困った時にはお近くの習志野市医師会の先生にご相談ください。

船橋市の三番瀬が姿を現していました。

工場の入り口には安全第一のカレンダー・・・、今日で〇日安全が続いています、の表示を楽しみにして来ました。すると、ギョギョ、5日しかたっていません。

入口の椿の花に心を慰められ、巡視開始。

そしてツツジの緑の葉の中に、ドウダンツツジの少しばかりの紅葉・・・、やがてもっと燃えるような赤になります。

このパンは形が少しおかしいのか、長さが少し短いのか・・・、廃棄になるのは悲しいですね。でも、この工場は食品の規格と基準にはことのほか厳しくて・・・、

パン生地を充分に練った時の、最初の生地は残念ながら廃棄して、その少し後からを本格的に焼き上げます。ということで、このパン生地も廃棄・・・、トホホと思いますが、それが企画でありブランドを守るということです。向こうから雪だるまさんの行進・・・、

足元には菓子クズが散らばっていたので、産業医としてチェックと指導をしました。

さて、お昼はいつもの秋のキノコカレー、ちょっぴり辛い豚肉のスープ中華風、パブリカ入りサラダ、バナナのケーキに今日はおまけの白玉入りお汁粉という高カロリー食になりました。

子どもくらいの年の鈴木君のお昼はラーメンに焼売、おにぎりに豚骨カップめんにケーキのデザート・・・、こちらも少し糖質摂りすぎのカロリーオーバーでした。

午後からの巡視活動は血糖値が上がりすぎて眠たくなって目が開きにくくなっています。

今日の夕方は少し冷えてきて気持ちの良いたそがれでした。

済生会習志野病院循環器勉強会では敬愛する山森院長の挨拶から始まり・・・、

病院でのカルテ、検査と画像を私たち開業医のクリニックでも見ることが出来るネットワークを開発してくれました。

最初は神経内科の牧野先生・・・、

極端な高血圧症から視力障害を起こしたケースを報告。

循環器内科の藤内先生は突然歩けなくなった高齢患者さんの報告。

足の血管に心臓からとんだ血液がつまってしまいました。そこを丁寧にカテーテルを入れて金属でできた網状のステントを挿入手術。すると魔法のように患者さんは歩けるようになって、とても喜んで退院。

循環器内科の竹田先生は長い距離を心筋梗塞を起こしてからも走り続けた方の報告。

血液検査で心臓の筋肉が壊れているのが分る検査、トロポニンの解説をしてくれました。

最後は循環器内科の横山先生、

タコツボ型心筋症といって、心臓の先端部分が動かなくなる奇病の報告、まるで蛸壺に入ったタコの様に、壺は動きませんが、タコの身体に当たる心房寄りの心筋は良く動いていました。習志野市医師会ではこの様に、病院との医療連携に力を入れて、原因不明の病気や重い病気にはいつでも連絡して病院で専門医による治療を受けられるようにしております。困った時にはお近くの習志野市医師会の先生にご相談ください。

2015年11月8日日曜日

BLS講習会を開催しました

土曜日の診療は半日・・・、いつもの様におにぎりを飲み込んで習志野市消防庁舎へ向かいました。

訓練に余念のない隊員に一市民として感謝・・・、

庁舎の裏手には京成津田沼駅のビル街が遠くに見えます。あと2年少し後には市民のための新市庁舎がここに立ちます。

どうですか、この歴史的なウェアーは・・・。これを身に着けて市民を火災から守り続けた過去があります。

さて、今日は千葉市から中村理事はじめ多くのきわめて多忙な理事の先生に来ていただきました。千葉市はアメリカ合衆国、シアトルでの救命活動をお手本に日本のシアトルを目指しています。

救命講習は受講する生徒2名に対して1名のインストラクターがついて、手取り足取り指導をします。

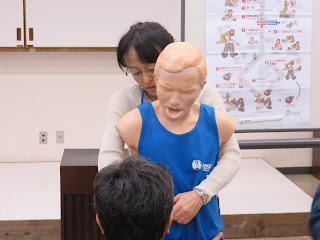

BLS(1次救命処置)の基本は胸骨圧迫法(心臓マッサージ)です。最初にインストラクターがお手本を示します。受講者は皆、真剣なまなざしで見守っています。

右で指示をしているのは、大久保で循環器内科の豊崎先生。土曜の午後も普段なら診療に当たっていますが、市民の救命講習のために休診にして駆けつけて下さいました。左は習志野第一病院救急部の鎌田先生、習志野市の災害医療コーディネーターを務めています。

『あれー、この人の胸はかたすぎるわ―。とても5cmなんて押せないわ―。』と声をあげながら胸骨圧迫法の練習をしているのは、藤崎で内科診療をしている吉岡先生です。

こちらでも心肺蘇生に汗を流している医師がいました。モリシアでリウマチ・整形外科診療の三束(みつか)先生、さすがにチェロの名手、指先が美しく動きますね。

大久保で内科・漢方診療の細川先生。白衣に着替えて今日はAED(自動体外除細動器)を使って、止まった心臓を再び動かす努力・・・。

そして習志野市医師会から小山さんが胸骨圧迫法・・・、姿勢〇、肘の伸び〇、圧迫の位置〇・・・、皆さん医師会に来た時に倒れても、いつでも蘇生をしますので・・・。

これは喉に餅やカプセルなどを詰まらせたときの救命措置、三束先生がまずアタック。

吉岡先生がみぞおちに握り拳を当てて、自身の胸の方向に思い切ってこぶしを引き寄せます。

すると、餅が口からピョンと飛び出して・・・、来ません。細川先生は心が優しいので、つい力が入っていません。5回目にピョンでした。

医師会事務局の小山さんはとても上手、1回でピョン。

そして同じく医師会事務局の橋本さんも1回でピョンでした。人形さんが『ギョエー』と言って声を出せば呼吸ができるようになった証拠なのです。

それでは心臓が動いていて、呼吸もしていて意識がないヒトに対してはどうするのでしょうか。

この2枚のフォトを皆さん覚えてくださいね。横向きにして吐いてものどを詰まらせないような姿勢、シムの体位を取らせれば一安心です。

さて、今日の質問①、このカプセルは長さ4cm、直径2cmありますので、とても飲めませんね。それでは使い道は何でしょうか?

ヒントはこの中身・・・、広げるとシートの真ん中にプラスチック製のぱいぷが付いていました。習志野市医師会ではとっさの時の救命活動に力を入れています。今日参加された先生方の診療所、医師会で倒れても安心できますね。

訓練に余念のない隊員に一市民として感謝・・・、

庁舎の裏手には京成津田沼駅のビル街が遠くに見えます。あと2年少し後には市民のための新市庁舎がここに立ちます。

どうですか、この歴史的なウェアーは・・・。これを身に着けて市民を火災から守り続けた過去があります。

さて、今日は千葉市から中村理事はじめ多くのきわめて多忙な理事の先生に来ていただきました。千葉市はアメリカ合衆国、シアトルでの救命活動をお手本に日本のシアトルを目指しています。

救命講習は受講する生徒2名に対して1名のインストラクターがついて、手取り足取り指導をします。

BLS(1次救命処置)の基本は胸骨圧迫法(心臓マッサージ)です。最初にインストラクターがお手本を示します。受講者は皆、真剣なまなざしで見守っています。

右で指示をしているのは、大久保で循環器内科の豊崎先生。土曜の午後も普段なら診療に当たっていますが、市民の救命講習のために休診にして駆けつけて下さいました。左は習志野第一病院救急部の鎌田先生、習志野市の災害医療コーディネーターを務めています。

『あれー、この人の胸はかたすぎるわ―。とても5cmなんて押せないわ―。』と声をあげながら胸骨圧迫法の練習をしているのは、藤崎で内科診療をしている吉岡先生です。

こちらでも心肺蘇生に汗を流している医師がいました。モリシアでリウマチ・整形外科診療の三束(みつか)先生、さすがにチェロの名手、指先が美しく動きますね。

大久保で内科・漢方診療の細川先生。白衣に着替えて今日はAED(自動体外除細動器)を使って、止まった心臓を再び動かす努力・・・。

そして習志野市医師会から小山さんが胸骨圧迫法・・・、姿勢〇、肘の伸び〇、圧迫の位置〇・・・、皆さん医師会に来た時に倒れても、いつでも蘇生をしますので・・・。

これは喉に餅やカプセルなどを詰まらせたときの救命措置、三束先生がまずアタック。

吉岡先生がみぞおちに握り拳を当てて、自身の胸の方向に思い切ってこぶしを引き寄せます。

すると、餅が口からピョンと飛び出して・・・、来ません。細川先生は心が優しいので、つい力が入っていません。5回目にピョンでした。

医師会事務局の小山さんはとても上手、1回でピョン。

そして同じく医師会事務局の橋本さんも1回でピョンでした。人形さんが『ギョエー』と言って声を出せば呼吸ができるようになった証拠なのです。

それでは心臓が動いていて、呼吸もしていて意識がないヒトに対してはどうするのでしょうか。

この2枚のフォトを皆さん覚えてくださいね。横向きにして吐いてものどを詰まらせないような姿勢、シムの体位を取らせれば一安心です。

さて、今日の質問①、このカプセルは長さ4cm、直径2cmありますので、とても飲めませんね。それでは使い道は何でしょうか?

ヒントはこの中身・・・、広げるとシートの真ん中にプラスチック製のぱいぷが付いていました。習志野市医師会ではとっさの時の救命活動に力を入れています。今日参加された先生方の診療所、医師会で倒れても安心できますね。

登録:

投稿 (Atom)